122編第12号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

大宝律令の制定と「蕃」「夷」 |

|

大高 広和 |

1(1985) |

|

|

研究ノート | |||

|---|---|---|---|

|

足利一門再考――「足利的秩序」とその崩壊―― |

|

谷口 勇太 |

35(2019) |

|

南京国民政府時期の上海における刑事裁判 |

|

久保茉莉子 |

58(2042) |

|

書評 | |||

|

芳之内圭著『日本古代の内裏運営機構』 |

仁藤 敦史 | 83(2067) | |

|

大門正克編著 |

坂口 正彦 | 87(2071) | |

|

村上宏昭著 |

田野 大輔 | 93(2077) | |

|

新刊紹介 | |||

|

江田郁夫・簗瀬大輔編『北関東の戦国時代』 |

木下 聡 |

98(2082) |

|

|

森 正人・稲葉継陽編 |

金子 拓 |

99(2083) |

|

|

国税庁税務大学校税務情報センター租税史料室編著 |

中西 啓太 |

101(2085) |

|

|

平㔟隆郎著『「八紘」とは何か』(東京大學東洋文化研究所報告) |

鈴木 舞 |

101(2085) |

|

|

岩崎育夫著『物語 シンガポールの歴史 |

東條 哲郎 |

103(2087) |

|

|

間野英二著『バーブル――ムガル帝国の創設者――』 |

二宮 文子 |

104(2088) |

|

|

伊藤航多・佐藤繭香・菅 靖子編著 |

八谷 舞 |

105(2089) |

|

|

文献目録 | |||

|

日本史Ⅵ |

106(2090) |

||

|

会告 | |||

|

141(2125) |

|||

|

史学雑誌第122編総目次 | |||

122編第11号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

日中戦争時期中国占領地における将来構想 |

|

関 智英 |

1(1823) |

|

|

コラム 歴史の風 | ||||

|

高松塚古墳壁画の特別公開 |

早乙女雅博 |

28(1850) |

||

|

研究ノート | |||

|---|---|---|---|

|

唐代の賵賻制度について――唐喪葬令を中心として―― |

|

劉 可維 |

31(1853) |

|

幕府海軍における「業前」と身分 |

|

水上たかね |

54(1876) |

|

書評 | |||

|

服部一隆著『班田収受法の復原的研究』 |

坂上 康俊 | 87(1747) | |

|

渡邉俊著『中世社会の刑罰と法観念』 |

小瀬 玄士 | 95(1755) | |

|

中野忠・道重一郎・唐澤達之編 |

岩間 俊彦 | 96(1918) | |

|

藤原辰史著『ナチスのキッチン――「食べること」の環境史――』 |

小野寺拓也 | 105(1927) | |

|

新刊紹介 | |||

|

阿部泰郎著『中世日本の宗教テクスト体系』 |

藤井 雅子 |

115(1937) |

|

|

中野目徹・熊本史雄編 |

国分 航士 |

116(1938) |

|

|

栄新江著/高田時雄監訳/西村陽子訳『敦煌の民族と東西交流』 |

吉田 愛 |

117(1939) |

|

|

アブデュルレシト・イブラヒム著/小松香織・小松久男訳 |

山﨑 典子 |

118(1940) |

|

|

本村凌二編著『ローマ帝国と地中海文明を歩く』 |

丸亀 裕司 |

120(1942) |

|

|

文献目録 | |||

|

日本史Ⅴ |

121(1943) |

||

122編第10号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

ティムールの冬営地と帝国統治・首都圏 |

|

川口 琢司 |

1(1661) |

|

|

研究ノート | |||

|---|---|---|---|

|

日露戦後における内務省地方局市町村課と地方行政機構 |

|

中西 啓太 |

39(1699) |

|

戦前における金森徳次郎の憲法解釈論 |

|

霜村 光寿 |

61(1721) |

|

書評 | |||

|

藤本頼人著『中世の河海と地域社会』 |

綿貫 友子 | 87(1747) | |

|

三鬼清一郎著『織豊期の国家と秩序』 |

深谷 幸治 | 95(1755) | |

|

吉田伸之著『伝統都市・江戸』 |

横山百合子 | 103(1763) | |

|

紀旭峰著『大正期台湾人の「日本留学」研究』 |

洪 郁如 | 113(1773) | |

|

新刊紹介 | |||

|

中島楽章・伊藤幸司編『寧波と博多』 |

高木 久史 |

120(1780) |

|

|

小原仁編『『玉葉』を読む――九条兼実とその時代――』 |

山本みなみ |

121(1781) |

|

|

奥中康人著『幕末鼓笛隊――土着化する西洋音楽――』 |

淺川 道夫 |

122(1782) |

|

|

諫早直人著『海を渡った騎馬文化――馬具からみた古代東北アジア――』 |

板橋 暁子 |

123(1783) |

|

|

森下嘉之著『近代チェコ住宅社会史――新国家の形成と社会構想――』 |

芦部 彰 |

124(1784) |

|

|

文献目録 | |||

|

東洋史Ⅲ |

126(1786) |

||

122編第9号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

平沼騏一郎内閣運動と海軍 |

|

手嶋 泰伸 |

1(1507) |

|

|

コラム 歴史の風 | ||||

|

第一次世界大戦とソビエト連邦の成立について |

石井 規衛 |

33(1539) |

||

|

研究ノート | |||

|---|---|---|---|

|

突厥第二可汗国の内部対立――古チベット語文書(P.t.1283)にみえる |

|

齊藤 茂雄 |

36(1542) |

|

江戸幕府所司代赴任時の老中上京について |

|

荒木 裕行 |

62(1568) |

|

書評 | |||

|

上村喜久子著『尾張の荘園・国衙領と熱田社』 |

小嶋 教寛 | 84(1590) | |

|

勝俣鎮夫著『中世社会の基層をさぐる』 |

中澤 克昭 | 91(1597) | |

|

石井寛治著『帝国主義日本の対外戦略』 |

松浦 正孝 | 100(1606) | |

|

新刊紹介 | |||

|

吉田歓著『古代の都はどうつくられたか――中国・日本・朝鮮・渤海――』 |

角山 典幸 |

110(1616) |

|

|

国立歴史民俗博物館・玉井哲雄編『アジアからみる日本都市史』 |

松田 法子 |

111(1617) |

|

|

五味文彦著『鴨長明伝』 |

長村 祥知 |

112(1618) |

|

|

北野剛著『明治・大正期の日本の満蒙政策史研究』 |

白田 拓郎 |

113(1619) |

|

|

金子修一主編『大唐元陵儀注新釈』 |

山下 洋平 |

114(1620) |

|

|

中国ムスリム研究会編『中国のムスリムを知るための60章』 |

上出徳太郎 |

116(1622) |

|

|

長沢栄治著『エジプトの自画像――ナイルの思想と地域研究――』 |

西舘 康平 |

117(1623) |

|

|

文献目録 | |||

|

西洋史Ⅲ |

119(1625) |

||

|

会告 | |||

|

118(1624) |

|||

122編第8号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

国人領主の在京活動 |

|

吉永 隆記 |

1(1345) |

|

|

研究ノート | |||

|---|---|---|---|

|

九条家の相続にみる「処分状」の変遷と衰退 |

|

巽 昌子 |

30(1374) |

|

昭和期における都市地縁集団の再編と町内会連合会 |

|

伊藤 久志 |

57(1401) |

|

書評 | |||

|

大山喬平著『日本中世のムラと神々』 |

服部 英雄 | 80(1424) | |

|

小林和幸著『谷 干城――憂国の明治人――』 |

中野目 徹 | 89(1433) | |

|

北原淳著『タイ近代土地・森林政策史研究』 |

佐藤 仁 | 94(1438) | |

|

貴堂嘉之著『アメリカ合衆国と中国人移民 |

馬 暁華 | 104(1438) | |

|

新刊紹介 | |||

|

湯浅治久著『蒙古合戦と鎌倉幕府の滅亡』 |

田中 大喜 |

111(1455) |

|

|

麻田雅文著『中東鉄道経営史』 |

吉井 文美 |

112(1456) |

|

|

小野泰著『宋代の水利政策と地域社会』 |

宇都宮美生 |

113(1457) |

|

|

永原陽子編『生まれる歴史、創られる歴史 |

小林 理修 |

114(1458) |

|

|

北村暁夫/伊藤武編著『近代イタリアの歴史 |

大西 克典 |

115(1459) |

|

|

文献目録 | |||

|

日本史Ⅳ |

117(1461) |

||

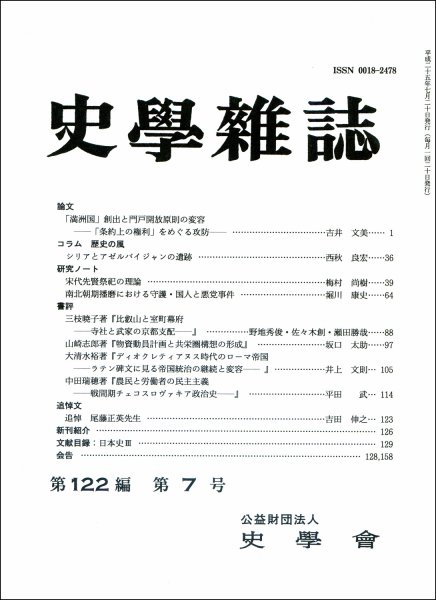

122編第7号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

「満洲国」創出と門戸開放原則の変容 |

|

吉井 文美 |

1(1183) |

|

|

コラム 歴史の風 | ||||

|

シリアとアゼルバイジャンの遺跡 |

西秋 良宏 |

36(1218) |

||

|

研究ノート | |||

|---|---|---|---|

|

宋代先賢祭祀の理論 |

|

梅村 尚樹 |

39(1221) |

|

南北朝期播磨における守護・国人と悪党事件 |

|

堀川 康史 |

64(1246) |

|

書評 | |||

|

三枝暁子著『比叡山と室町幕府 |

野地秀俊・佐々木創・瀬田勝哉 | 88(1270) | |

|

山崎志郎著『物資動員計画と共栄圏構想の形成』 |

坂口 太助 | 97(1279) | |

|

大清水裕著『ディオクレティアヌス時代のローマ帝国 |

井上 文則 | 105(1287) | |

|

中田瑞穂著『農民と労働者の民主主義 |

平田 武 | 114(1296) | |

|

追悼文 | |||

|

追悼 尾藤正英先生 |

吉田 伸之 |

123(1305) |

|

|

新刊紹介 | |||

|

熊本近代史研究会『第六師団と軍都熊本』 |

一ノ瀬俊也 |

126(1308) |

|

|

森本淳著『三国軍制と長沙呉簡』 |

大原 信正 |

127(1309) |

|

|

文献目録 | |||

|

日本史Ⅲ |

129(1311) |

||

|

会告 | |||

|

128,158(1310,1340) |

|||

122編第6号

|

論文 | |||

|---|---|---|---|

|

中世の葬送と遺体移送 |

|

島津 毅 |

1(1029) |

|

研究ノート | |||

|

下級官人と月借銭 |

|

市川 理恵 |

34(1062) |

|

研究動向 | |||

|

オスマンとローマ――近代バルカン史学史再考―― |

藤波 伸嘉 |

55(1083) |

|

|

書評 | |||

|

庄司俊作著『日本の村落と主体形成――協同と自治――』 |

坂口 正彦 | 81(1109) | |

|

平田茂樹著『宋代政治構造研究』 |

小林 晃 | 87(1115) | |

|

岡元司著『宋代沿海地域社会史研究――ネットワークと地域文化――』 |

小島 毅 | 96(1124) | |

|

篠原琢・中澤達哉編 |

大津留 厚 | 105(1133) | |

|

新刊紹介 | |||

|

刈部直・黒住真・佐藤弘夫・末木文美士・田尻祐一郎編 |

小原 仁 |

111(1139) |

|

|

塚本学著『塚本明毅――今や時は過ぎ、報国はただ文にあり――』 |

水上たかね |

113(1141) |

|

|

三崎良章著『五胡十六国――中国史上の民族大移動――』〔新訂版〕 |

峰雪 幸人 |

114(1142) |

|

|

高橋文治著『モンゴル時代道教文書の研究』 |

李 龢書 |

115(1143) |

|

|

深町英夫編訳『孫文革命文集』(岩波文庫) |

吉澤誠一郎 |

116(1144) |

|

|

窪田順平監修/承志編『中央ユーラシア環境史 2 国境の出現』 |

上出徳太郎 |

117(1145) |

|

|

窪田順平監修/渡邊三津子編 |

植田 暁 |

118(1146) |

|

|

ゲッツ・アリー著/芝健介訳 |

若林美佐知 |

119(1147) |

|

|

文献目録 | |||

|

東洋史Ⅱ |

121(1149) |

||

|

会告 | |||

|

110(1138) |

|||

122編第5号 回顧と展望

|

総説 | ||

|---|---|---|

|

小松 久男 |

1(613) |

|

|

歴史理論 | ||

|

加藤 陽子 |

6(618) |

|

|

日本 | ||

|

考 古 |

山岡 拓也 安達 香織 小林 青樹 太田 宏明 石神 裕之 |

11(623) |

|

古 代 |

吉村 武彦 加藤 友康 大川原竜一 須永 忍 中村 友一 |

38(650) |

|

中 世 |

美川 圭 佐古 愛己 坂口 太郎 花田 卓司 竹井 英文 |

73(685) |

|

近 世 |

高埜 利彦 牧原 成征 小宮山敏和 吉成 香澄 高橋 博 |

107(719) |

|

近現代 |

中西 聡 奈良 勝司 中元 崇智 谷口 裕信 田浦 雅徳 |

147(759) |

|

東アジア | |||

|---|---|---|---|

|

中 国 |

|||

|

殷・周・春秋 |

鈴木 舞 |

191(803) |

|

|

戦国・秦漢 |

渡邉 将智 |

197(809) |

|

|

魏晋南北朝 |

津田 資久 |

203(815) |

|

|

隋・唐 |

江川 式部 |

210(822) |

|

|

五代・宋・元 |

水越 知 |

216(828) |

|

|

明・清 |

城地 孝 |

223(835) |

|

|

近代 |

宮原 佳昭 |

231(843) |

|

|

現代 |

島田 美和 |

237(849) |

|

|

台湾 |

若松 大祐 |

244(856) |

|

|

朝 鮮 |

赤羽目匡由 鈴木 開 酒井 裕美 |

246(858) |

|

|

内陸アジア | ||

|---|---|---|

|

佐藤 貴保 橘 誠 |

257(869) |

|

|

東南アジア | ||

|

山口 元樹 |

267(879) |

|

|

南アジア | ||

|

小川 道大 三瀬 利之 |

274(886) |

|

|

西アジア・北アフリカ | ||

|

大城 道則 長谷川修一 小笠原弘幸 高橋 圭 |

282(894) |

|

|

アフリカ | ||

|

眞城 百華 |

299(911) |

|

|

ヨーロッパ | |||

|---|---|---|---|

|

古 代 |

|||

|

ギリシア |

齋藤 貴弘 |

303(915) |

|

|

ローマ |

田中 創 |

307(919) |

|

|

中 世 |

|||

|

一般 |

阿部 俊大 |

311(923) |

|

|

西欧・南欧 |

阿部 俊大 |

312(924) |

|

|

中東欧・北欧 |

池田 利昭 |

317(929) |

|

|

イギリス |

上野 未央 |

321(933) |

|

|

ロシア・ビザンツ |

平野 智洋 |

325(937) |

|

|

近 代 |

|||

|

一般 |

小山 哲 |

327(939) |

|

|

イギリス |

勝田 俊輔 |

329(941) |

|

|

フランス |

松嶌 明男 |

336(948) |

|

|

ドイツ・スイス・ネーデルラント |

鈴木 直志 |

343(955) |

|

|

ロシア・東欧・北欧 |

青島 陽子 |

349(961) |

|

|

南欧 |

山手 昌樹 |

354(966) |

|

|

現 代 |

|||

|

一般 |

足立 芳宏 |

358(970) |

|

|

イギリス |

小川 浩之 |

360(972) |

|

|

フランス |

工藤 晶人 |

365(977) |

|

|

ドイツ・スイス・ネーデルラント |

北村 陽子 |

368(980) |

|

|

ロシア・東欧・北欧 |

後藤 正憲 |

375(987) |

|

|

アメリカ | |||

|

北アメリカ |

兼子 歩 高田 馨里 |

381(993) |

|

|

ラテン・アメリカ |

井上 幸孝 |

389(1001) |

|

|

編集後記 | |||

|

395(1007) |

|||

|

文献目録 | |||

|

西洋史II |

395(1007) |

||

|

会告 | |||

|

256,380,416 |

|||

122編第4号

|

論文 | ||

|---|---|---|

|

鎌倉後期・建武政権期の大覚寺統と大覚寺門跡 |

坂口 太郎 |

1(459) |

|

研究ノート | ||

|

大蔵省預金部資金の地方還元と地方金融ルートの編成 |

田中 光 |

40(498) |

|

書評 | ||

|

村井良介著『戦国大名権力構造の研究』 |

渡辺 勝巳 |

66(524) |

|

近藤一成著『宋代中國科擧社會の研究』(汲古叢書 83) |

平田 茂樹 |

74(532) |

|

箱田恵子著『外交官の誕生 |

青山 治世 |

81(539) |

|

木畑洋一・秋田茂編著『近代イギリスの歴史 |

金澤 周作 |

91(549) |

|

若尾祐司・本田宏編『反核から脱原発へ |

村山 聡 |

97(555) |

|

新刊紹介 | ||

|

小野正敏・五味文彦・萩原三雄編『一遍聖絵を歩く |

黒嶋 敏 |

106(564) |

|

早島大祐著『足軽の誕生――室町時代の光と影――』 |

酒井 紀美 |

107(565) |

|

片山慶隆著『小村寿太郎――近代日本外交の体現者――』 |

團藤 充己 |

108(566) |

|

中野聡著『東南アジア占領と日本人――帝国・日本の解体――』 |

上野美矢子 |

110(568) |

|

松原正毅著『カザフ遊牧民の移動 |

長沼 秀幸 |

111(569) |

|

文献目録 | ||

|

日本史Ⅱ |

113(571) |

|

|

会告 | ||

|

150(608) |

||

122編第3号

|

論文 | ||

|---|---|---|

|

日本古代の朝参制度と政務形態 |

志村佳名子 |

1(305) |

|

コラム 歴史の風 | ||

|

歴史学の醍醐味をどう伝えるか |

片山 剛 |

35(339) |

|

研究ノート | ||

|

宋代「対移」考――地方官監察・処分制度の実態―― |

宮崎 聖明 |

38(342) |

|

居留民団法の制定過程と中国の日本居留地 |

渡辺 千尋 |

62(366) |

|

書評 | ||

|

追塩千尋著『中世南部仏教の展開』 |

松尾 剛次 |

86(390) |

|

菊池一隆著『戦争と華僑 |

広中 一成 |

91(395) |

|

高畠純夫著『アンティフォンとその時代 |

前野 弘志 |

96(400) |

|

新刊紹介 | ||

|

木村茂光監修/歴史科学協議会編『戦後歴史学用語辞典』 |

佐藤 雄基 |

104(408) |

|

平川南著 『東北「海道」の古代史』 |

島崎 哲也 |

105(409) |

|

竹間芳明著『北陸の戦国時代と一揆』 |

長崎 健吾 |

106(410) |

|

黄自進著 『蒋介石と日本――友と敵のはざまで――』 |

野間 稔 |

108(412) |

|

早瀬晋三著『マンダラ国家から国民国家へ |

工藤 裕子 |

109(413) |

|

文献目録 | ||

|

日本史Ⅰ |

110(414) |

|

|

会告 | ||

|

|

103(407) |

|

122編第2号

|

論文 | ||

|---|---|---|

|

大正後期の松方正義と「元老制」の再編 |

荒船俊太郎 |

1(147) |

|

コラム 歴史の風 | ||

|

「東京裁判史観」を想う |

伊藤 隆 |

39(185) |

|

研究ノート | ||

|

15世紀後半におけるフィレンツェ毛織物会社のオスマン貿易 |

鴨野洋一郎 |

42(188) |

|

朝鮮政府の駐津大員の派遣(1883―1886) |

森 万佑子 |

66(212) |

|

書評 | ||

|

津野倫明著『長宗我部氏の研究』 |

平井 上総 |

87(233) |

|

城山智子著『大恐慌下の中国――市場・国家・世界経済――』 |

富澤 芳亜 |

94(240) |

|

黒川正剛著『魔女とメランコリー』 |

小林 繁子 |

101(247) |

|

樋口映美編『流動する<黒人>コミュニティ――アメリカ史を問う――』 |

大森 一輝 |

111(257) |

|

新刊紹介 | ||

|

野口実著 『武門源氏の血脈――為義から義経まで――』 |

木下 龍馬 |

117(263) |

|

土居聡朋・村井祐樹・山内治朋編『戰國遺文 瀬戸内水軍編』 |

山内 譲 |

118(264) |

|

金子拓編 『『信長記』と信長・秀吉の時代』 |

神田 裕理 |

119(265) |

|

安在邦夫著『自由民権運動史への招待』 |

松沢 裕作 |

120(266) |

|

濱本真実著『共生のイスラーム――ロシアの正教徒とムスリム――』 (イスラームを知る 5) |

清水由里子 |

121(267) |

|

文献目録 | ||

|

東洋史I |

123(269) |

|

|

会告 | ||

|

|

154(300) |

|

122編第1号

|

論文 | ||

|---|---|---|

|

宗教・帝国・「人道主義」――ウェズリアン・メソディスト宣教団と南部ベチュアナランド植民地化―― |

大澤 広晃 |

1(1) |

|

研究ノート | ||

|

宇垣軍縮の再検討――宇垣軍縮と第2次軍制改革―― |

髙杉 洋平 |

36(36) |

|

書評 | ||

|

遠藤珠紀著 『中世朝廷の官司制度』 |

本郷 恵子 |

61(61) |

|

藤村一郎著 『吉野作造の国際政治論 もう一つの大陸政策』 |

番定 賢治 |

69(69) |

|

河上麻由子著 『古代アジア世界の対外交渉と仏教』 |

藤原 崇人 |

77(77) |

|

鶴見太郎著 |

高尾千津子 |

85(85) |

|

第110回史学会大会報告 | ||

|

90(90) |

||

|

新刊紹介 | ||

|

西山良平・藤田勝也編著『平安京と貴族の住まい』 |

吉田 歓 |

114(114) |

|

埼玉県立嵐山史跡の博物館・葛飾区郷土と天文の博物館編 |

岩田 慎平 |

115(115) |

|

山崎信二著 |

市澤 泰峰 |

116(116) |

|

小名康之編 |

中西 啓太 |

117(117) |

|

神田豊隆著 |

樋口 真魚 |

118(118) |

|

塩川伸明・小松久男・沼野充義編 |

植田 暁 |

119(119) |

|

文献目録 | ||

|

西洋史I |

|

121(121) |

|

会告 | ||

|

|

143(143) |

|